障害者雇用促進法では、企業は障害者雇用に関して「合理的配慮」の提供を義務付けています。

具体的には車椅子を利用している人に合わせて机や作業台の高さを調整する、知的障害を持つ人には口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明する、といったことですが、中には外から見ただけではわからない障害を抱えている人もいます。

精神障害がそのひとつです。

筆者も過去に、精神障害で休職し復帰しましたが、その際にオフィス内で色々な悩みを抱えたものです。障害が始まる前とその後では、世界がガラリと変わっていました。

ここでは精神障害を持つ人が能力を発揮しやすい働き方やオフィス設計について紹介します。

この音声コンテンツは、そしきlabに掲載された記事の文脈をAIが読み取り、独自に対話を重ねて構成したものです。文章の単なる読み上げではなく、内容の流れや意図を汲み取った自然な音声体験をお届けします。

※AIで作成しているため、読み上げ内容に一部誤りや不自然な表現が含まれる場合があります。

精神障害の特徴

うつ病など精神障害があると、気分や気力が極端に落ち込んだり、不眠などの症状が出ます。また、状態が良い時と悪いときの波があり、いつも通り動ける日とそうでない日のギャップが大きくなります。

その他には、午前と午後で状態が大きく変化したり、周囲の音や光に対して過敏になりストレスを感じたり、人と接することがおっくう、あるいは苦痛になるなど、オフィスで働くにあたって様々な障壁があります。筆者もそうでした。

低気圧や季節の変わり目といった天候にも左右されることがあり、また、基本的には疲れやすい体質になります。

精神障害は脳の疾患だと理解するのが良いでしょう。うつ病は、安心感に関わるセロトニン、意欲に関わるノルアドレナリンといった神経伝達物質が不足している状態です。*1

また一生のうち、7~8人に1人はうつ病にかかる、という統計があります。

精神障害を持つ人の雇用の状況

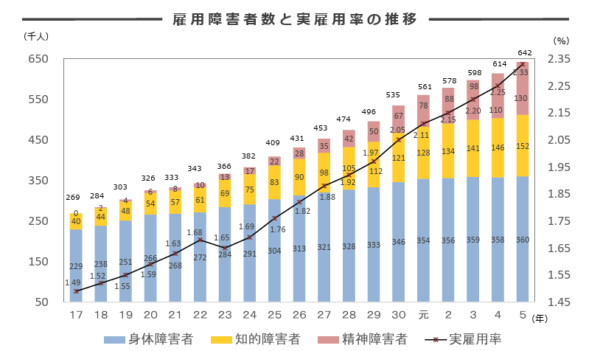

近年は精神障害にもある程度理解が進んだためか、精神障害者の雇用は、障害者全体からすれば割合は高くはないものの徐々に増えてきています。

(出所:厚生労働省パンフレット「障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~」) https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf p2

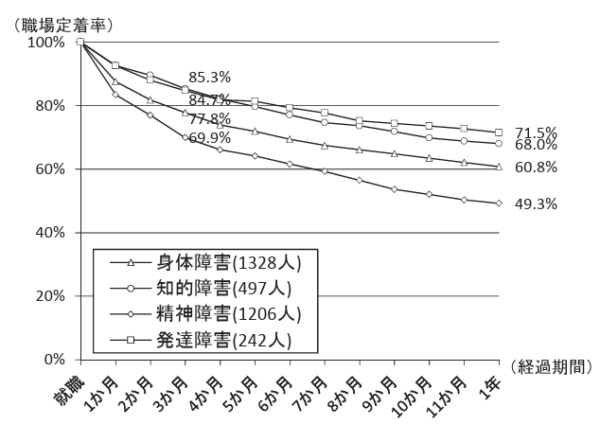

ただ、問題は定着率です。

(出所:高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究(2017年)」) https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/houkoku/p8ocur0000000nub-att/houkoku137.pdf p3

菱形のマークがついた折れ線が精神障害者の職場定着率です。

就職後3か月時点の定着率を障害別にみると、知的障害85.3%、発達障害84.7%、身体障害77.8%、精神障害69.9%と、障害別に徐々に差が出ています。

これが1年後になると、発達障害71.5%、知的障害68.0%、身体障害60.8%、精神障害49.3%と、精神障害者の定着率は半数に満たないことがわかります。

しかし働き方やオフィスレイアウトで、定着率の低さを克服できると筆者は考えます。

精神障害に配慮した働き方

人事院が導入している働き方は、筆者の経験からしても良い工夫だと感じます。

障害のある職員は、

- 早出遅出勤務

- フレックスタイム制

- 休憩時間の弾力的な設定

を活用することができるというしくみです。

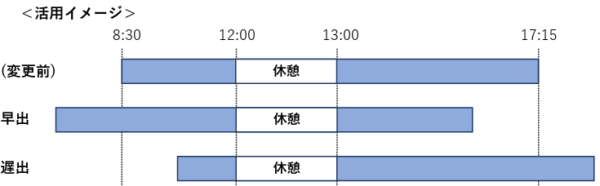

例えば早出遅出に関しては、下のようなイメージです。

(出所:人事院リーフレット「障害者雇用関係」) https://www.jinji.go.jp/content/900018127.pdf p2

1日の勤務時間を変えることなく、始業・就業時間の繰り上げ・繰り下げができるというものです。

精神障害の場合、朝に弱いという特性を持ち、かつ遅刻の連絡をすることに引け目を感じ、それがストレスとしてさらに気分を落ち込ませる要因になってしまいます。早出遅出はそうした状態への対応が可能です。

次に、フレックスタイム制です。

(出所:人事院リーフレット「障害者雇用関係」) https://www.jinji.go.jp/content/900018127.pdf p2

早出遅出に似ていますが異なるのは、全体の勤務時間数を変えることなく、1日の勤務時間数を7時間45分以外(最短4時間)にできるという点です。土日以外にも週休日を設定することもできます。

ただ、精神障害の場合、予定通りに行動することが難しい人もいます。よってこれをもう少し柔軟に運用できればベストだと考えます。

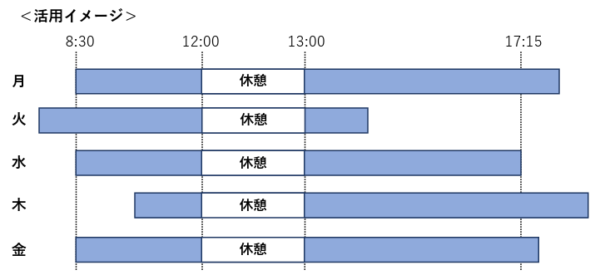

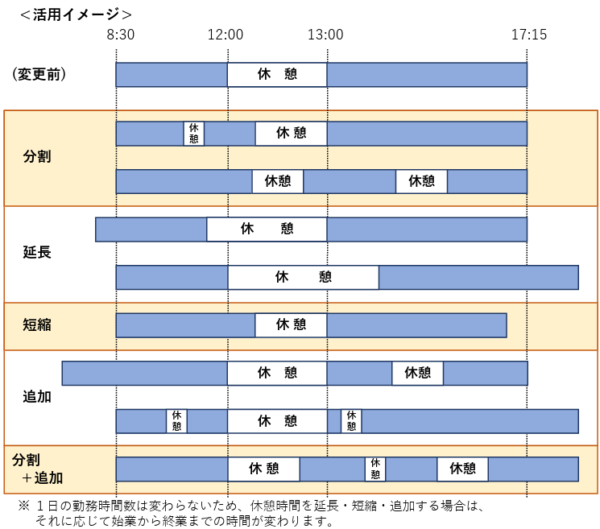

そして、休憩時間の弾力的な設定です。

下のようなイメージです。

(出所:人事院リーフレット「障害者雇用関係」) https://www.jinji.go.jp/content/900018127.pdf p3

人が多いオフィスという空間で話し声などの音や光に過敏で疲れやすい精神障害者の場合、疲れた段階で短い休憩を挟むことで業務を継続しやすくなります。

周囲が気になるのでちょっとだけ静かな場所で一人になりたい、というニーズは高いと考えます。筆者も状態が悪かった時には、昼休みには近くのネットカフェの個室で電気を消して横になって過ごしていました。

外部からの刺激の少ない時間が必要なのです。

かつ、仕事の合間に通院することも可能ですので、そこに配慮できる形でもあるでしょう。

精神障害に配慮したオフィスレイアウト

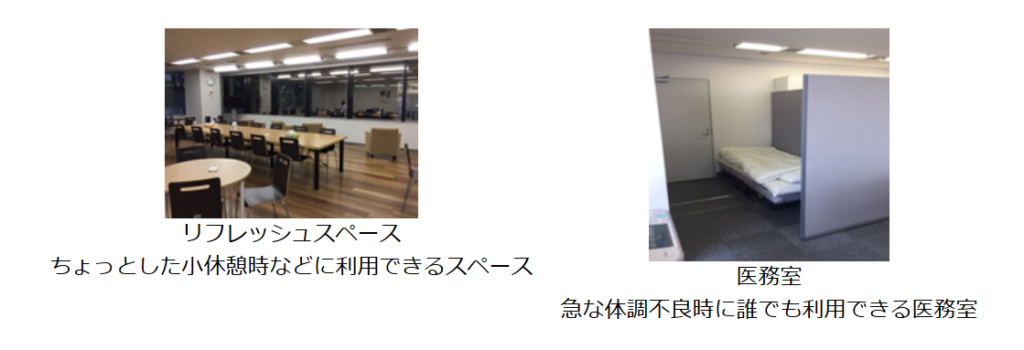

配慮の好事例として紹介されている事例を見ていきましょう。

あるサービス事業者では精神障害者を事務職として雇用していますが、小休憩用のリフレッシュスペースや医務室(事務所の一画にパーテーションを設置し他者の視線を遮るスペースにベッドを配置)を設け、体調不良時に安心して休めるようにしています。

(出所:高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター「精神障害者の事務職における合理的配慮事例」) https://www.ref.jeed.go.jp/30/30206.html

重要なのは「他者の視線を遮る」ことです。

うつ病の人は、不安感を常に抱えています。自己否定的なもので、「自分は周囲より仕事ができていないのではないか」と考えて緊張してしまったり、先に述べた音や光に過敏になったりする、疲れやすいといった特性があります。

これらは悪循環です。不安が感覚を敏感にし、疲れ、疲労からさらにネガティブな思考に陥るのです。

よってその悪循環を断つためにも「ちょっと休憩してきます」とだけ伝えて静かな場所で一人になることはリカバリーに繋がります。業務への影響にしても、休憩中だけれどどうしても、というという時は携帯電話で連絡をすれば良いだけの話です。

こうした空間と出勤や休憩時間の弾力的な運用が行われるだけである程度本人のペースは保たれます。

他の社員が退勤した後の静かなオフィスであれば周囲の目も気になりませんし自分のペースで業務を進められます。

可能な限り「本人のペース」を維持できる環境づくりが必要です。

また、これらのスペースを他の従業員にも解放することで、精神障害者を悪い意味で特別視することもなくなっていくのではないでしょうか。

筆者も社内の休憩スペースを度々利用していました。上司に「30分だけ休みたい。何かあれば電話で起こしてほしい」と伝えておくのです。上司の理解がなければ成り立たないことでしょう。

自社の働き方を見つめ直す機会に

コロナを経て「働き方」について疑問を持つ人は増えたのではないでしょうか。

毎日全員が同じ時間に出勤することはそんなに重要なことなのか?何かあれば携帯電話で連絡を取れるのに同じ場所にずっと座っている必要はあるのか?など根源的な疑問です。

テレワークに対応できるようになり、Web会議ももはや一般的なものとなりました。そのような環境の中で、「席についている必要性」を見直す必要があると筆者は考えます。

例えば満員電車に毎日乗らなければならないのか、オフピーク出勤はできないのか。

筆者は、従前の習慣は「性悪説」に基づいたものなのではないかと思うことがあります。

自分の目が届かなければサボっているのではないか、という基本姿勢です。

しかし今は、オンラインである程度の業務をこなせる環境があるほか、個人の成果を「見える化」することもできる時代です。また、性悪説に立ってしまうと管理職にとってもストレスになるでしょうし、社員からしても無駄な拘束時間が生じるだけです。

余計な負担の軽減といったことは障害者雇用に限らず、他の社員についても考える良いきっかけになるでしょう。生産性向上への第一歩といえます。

この記事を書いた人

清水 沙矢香

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアや経済誌に寄稿中。

資料一覧

*1 厚生労働省ポータルサイト「2 精神障害の基礎知識とその正しい理解」

https://kokoro.mhlw.go.jp/teacher/tc003/

組織力の強化や組織文化が根付くオフィス作りをお考えなら、ウチダシステムズにご相談ください。

企画コンサルティングから設計、構築、運用までトータルな製品・サービス・システムをご提供しています。お客様の課題に寄り添った提案が得意です。