日本は災害大国です。

特に近年は大型台風による水害がよく見られるだけでなく、南海トラフ地震や首都直下地震などの大地震も想定されています。

いつ遭遇するかわからない災害に備えて人的な減災だけでなく、事業への影響も最小限に食い止められるようなオフィス設計を考えてみましょう。

この音声コンテンツは、そしきlabに掲載された記事の文脈をAIが読み取り、独自に対話を重ねて構成したものです。文章の単なる読み上げではなく、内容の流れや意図を汲み取った自然な音声体験をお届けします。

※AIで作成しているため、読み上げ内容に一部誤りや不自然な表現が含まれる場合があります。

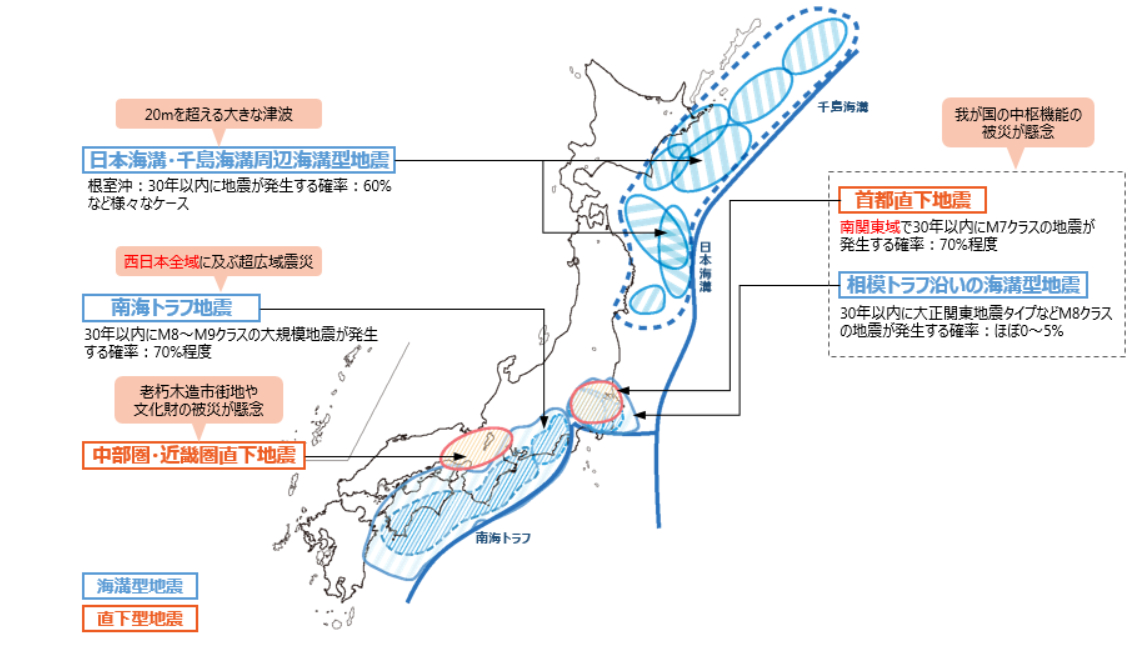

想定される大規模地震

まず、南海トラフを始め今後想定されている大規模地震についておさらいしてみましょう。

(出所:内閣府防災情報のページ「地震災害」)

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/jishin.html

いまは南海トラフ地震と首都直下地震が大きな話題になっていますが、その他にも北海道・根室沖や中部圏・近畿圏の直下地震も想定されています。

地震の規模の大きさだけでなく、巨大な津波も予想されています。

さらに、これらの地域だけでなく日本にはわかっているだけでも約2,000の活断層があり、どこでいつ大きな地震に遭遇してもおかしくありません。*1

また近年は、台風や集中豪雨による水害のニュースもよく目にすることでしょう。

自然災害は人的被害だけでなく、事業にも大きな影響を及ぼします。

そこで、オフィス設計で可能な限り減災することを考えたいものです。

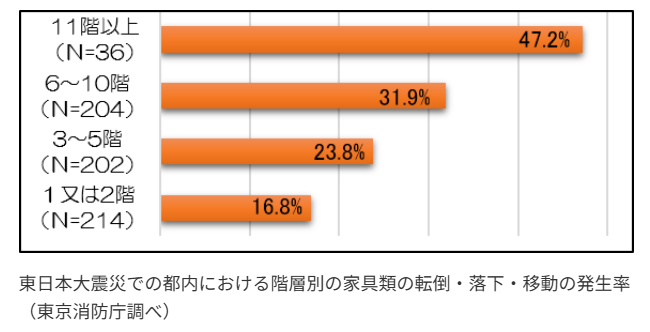

階層による揺れの違い

まず、家具の固定というのはよく言われることですが、その際に知っておきたいことがあります。高さによって家具の転倒や落下の割合は大きく異なるということです。

東日本大震災のとき、「長周期地震動」という言葉が話題になったのを覚えていらっしゃるでしょうか。大きな地震が発生したときに、ビルの高層階では1往復が長い、ゆっくりとした大きな揺れが生じるというものです。

実際、東日本大地震の発生後に東京消防庁が実施したアンケート調査では下のような結果が得られています。

(出所:東京消防庁「高層階における危険 長周期地震動と家具転対策」)

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/bou_topic/kaguten/danger_hightfloor.html

高層階になればなるほど、家具や設備の固定を強化する必要があるということがわかります。

筆者は東日本大震災発生時、TBS本社の報道局にいましたが、2階にある報道局では什器が動くということはありませんでした。しかし後に知ったことですが、高層階ではプリンタが落下して怪我をした人がいました。

ちなみに筆者は、自宅では自分の背丈より高さのある家具を置かないようにしています。家具の下敷きになって動けなくなることを少しでも回避するためです(筆者が小柄ではないからできることなのかもしれませんが)。

しかしオフィスでは面積の兼ね合い上、そういうわけにはいかないかもしれません。その場合でも、人に衝突すると怪我に繋がりそうな複合機や冷蔵庫、倒れると人が下敷きになりそうなパーテーション、また、キャスター付きのチェストなどは業務上は便利かもしれませんが地震の際には逆に高速で動く凶器になってしまうことにも注意が必要です。

背の高い棚に書類等を保管している場合もあるでしょう。その場合も、重いものを高い所に置かないようにする、などの工夫が必要です。

特に高層階では棚の上のOA機器が「飛んでくる」ような動きをします。デスクの上にあるものの配置にもじゅうぶん気を遣ってください。割れ物にも注意が必要です。

避難経路の確保

そしてオフィスの什器のレイアウトは、業務効率を優先しがちかもしれません。

人が多く通る通路は広めになっているというオフィスは多いかと思いますが、それが防災上も機能できるかを考えましょう。

広めの通りやすい通路が、例えばオフィスそのものの出入り口の近くにあるかどうかということ、その通路の両脇の家具の固定はされているかということなどです。

テナントビルの場合は、ビルそのものの非常階段などになるべく近い位置に避難経路を確保しておきたいところです。

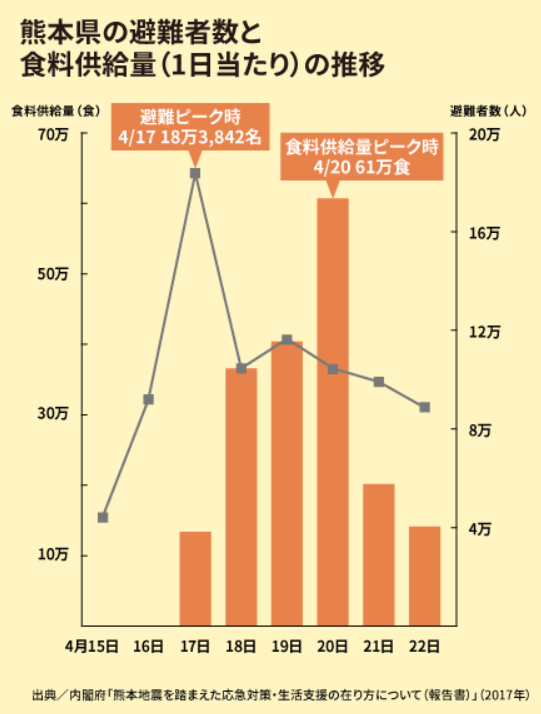

備蓄はどれだけ必要?

次にオフィス利用者が帰宅困難になった場合を想定した備蓄についてです。

といっても、いったいどれだけの量を備えておけば良いかピンとこない、という方も多いことでしょう。

農林水産省のサイトによれば、まず備蓄は「発災後3日までがカギ」だということです。*2

2016年4月に発生した熊本地震では、避難者と食料供給量は下のように推移していました。

(出所:農林水産省「もしもの災害に備える」)

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1909/spe1_01.html

発生から3日目に避難のピークを迎えたにもかかわらず、食料の供給は非常に少ない状態です。

発生直後は情報収集が難しかったり情報が混乱したりするため、すぐに必要な場所に物資を送ることが難しいためと考えられます。

また、道路などのインフラが被害を受けている場合、大型車両が荷物を届けられるようになるまでに時間がかかるということもあるでしょう。

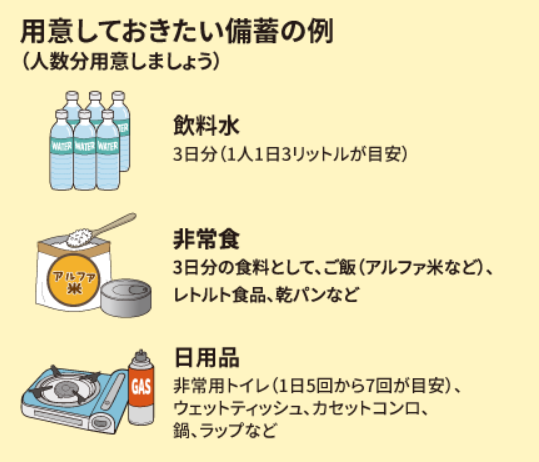

なお、備蓄の具体的な量は下のようになっています。

(出所:農林水産省「もしもの災害に備える」)

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1909/spe1_01.html

もちろん何事もなければこれらは無駄になってしまう、という考え方もあるかもしれません。ただ筆者が勤務していたTBSでは、備蓄食料品の入れ替えの時期にレトルトカレーや水、非常用のご飯などを従業員に無料配布していました。

従業員への配布、ということであれば決して「無駄」にはならないでしょう。「ラッキー」と捉えて貰えば良いのです。また実際に備蓄食料がどのようなものか、食べてみる良い機会にもなります。

サプライチェーンを利用した物資供給

なお、これも東日本大震災が発生した時ですが、宮城、岩手を中心に被害が大きかった地域では現地の系列局も大きく被災しています。しかし報道機関として休みを取るわけにはいきません。

そこで食料や生理用品などが手に入らないという状況が続いたため、東京のTBSから毎日トラックで輸送するという形になりました。東京でも食料の買いだめが相次ぎ日持ちするものの入手は困難でしたが、出社する必要のある社員が通勤途中に可能な限り複数のコンビニなどに立ち寄って、それぞれの店舗で「買いだめ」にならないよう少しずつ買い、それを集めて現地へ運ぶという方法です。

サプライチェーン間で日頃からこうした相互援助体制について決めておくことは重要です。

ちなみに食料については、できれば惣菜パンや菓子パンなど、消費期限に余裕があるものの方が助かる、ということでした。電気やガスの利用を前提とした食料品も、インフラが崩壊しているところでは意味を持ちません。

事業への被害を最小限にするために

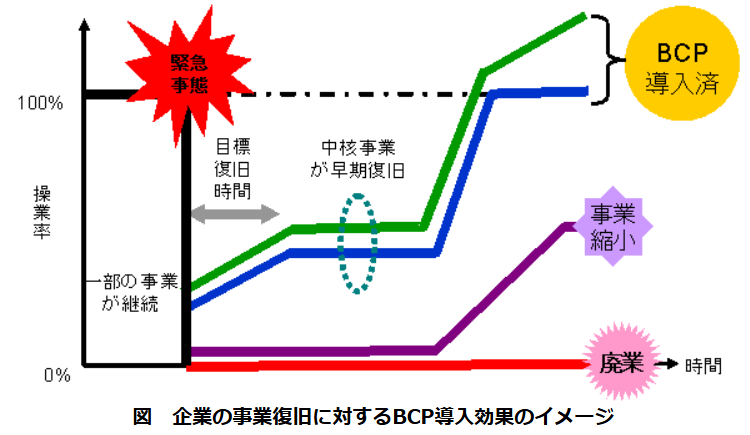

そして、企業にとっては事業の早期復旧も重要な課題になります。

そのためにBCP(=事業継続計画)の策定をしている企業も増えていることと思いますが、オフィスもそれに見合ったものにしておきたいところです。

BCPの概念は下のようなものです。

(出所:中小企業庁「BCP(事業継続計画)とは」)

https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/contents/level_c/bcpgl_01_1.html

自然災害やテロなど緊急事態が起きた時に、復旧時間の目標、かつ、どの事業を優先的に復旧させるのかを事前に決めておくというものです。中核事業を最優先に考えます。

これをオフィスレイアウトという物理的な形でも実現しておく必要があります。

例えば意思決定をする人たちや防災担当の人たちが大怪我をして動けなくなると、災害対応の司令塔を失い社内が混乱するだけです。

またBCPの基本的な考え方である中核事業は特に守りたいものです。

何を行う場所を優先的に復旧するのかを決めておけば、被災時の社員の動き方などもシミュレーションできることでしょう。

「攻めの防災」を考えよう

大災害に備えては、まず安否確認の体勢について考えるといったことがあるでしょう。もちろんそれは必須のことです。

ただ、その直後からやるべきことについては、支援を待っているだけでは厳しいと考えます。災害の規模が大きくなればなるほど、支援が行き届くのには時間がかかります。

公的な支援を待ちながら同時に復旧もしていく、といった方法を探らなければなりません。

オフィスレイアウトについても、利用する従業員ひとりひとりに自分ごととして考えてもらうために、自分のいるフロアには防災上どんな問題がありそうか?というアンケート調査などを実施するのも良いでしょう。

なお、サテライトオフィスがある場合には、そこを緊急時の拠点にできるような準備もしておきましょう。

この記事を書いた人

清水 沙矢香

2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアや経済誌に寄稿中。

資料一覧

*1 内閣府防災情報のページ「地震被害」

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/jishin.html

*2 農林水産省「もしもの災害に備える」

https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1909/spe1_01.html

組織力の強化や組織文化が根付くオフィス作りをお考えなら、ウチダシステムズにご相談ください。

企画コンサルティングから設計、構築、運用までトータルな製品・サービス・システムをご提供しています。お客様の課題に寄り添った提案が得意です。