従業員の健康は何ものにも代えがたい大切なものです。

また、従業員の健康維持・増進は企業にとっても大きな利益をもたらすことがわかっています。

そこで、従業員の健康づくりを「コスト」ではなく「投資」と捉える「健康経営」が推進されつつあります。

オフィスは従業員の健康に大きな影響を与えます。

したがって、健康経営の実現のためにはオフィス環境の整備が重要な意味をもちます。

そうした状況の下、健康経営の阻害要因として注目されるようになってきたのが「プレゼンティーイズム」です。

それはどのようなことを指し、オフィス環境をどのように整えていったら解消することができるのでしょうか。

※AIで作成しているため、読み上げ内容に一部誤りや不自然な表現が含まれる場合があります。

プレゼンティーイズムとは

WHO(世界保健機関)は、「健康問題に起因するパフォーマンスの損失」を表す指標を提唱しています。*1

それが「アブセンティーイズム」と「プレゼンティーイズム」です。

アブセンティーイズムは健康問題による仕事の欠勤、病欠を意味します。

一方、プレゼンティーイズムとは、従業員が職場に出勤はしている(present)ものの、何らかの健康問題によって、業務の能率が落ちている状況を指します。*2

たとえば、日本でも最近大きな問題になっているメンタルヘルス不調の他、アレルギーや偏頭痛、さらには生活習慣病などによる業務能率の低下なども含まれます。

従業員としたら、そうした疾患や症状を抱えながらも出勤し働いているわけですが、企業や組織の側から見れば、プレゼンティーイズムは欠勤にはいたっておらず勤怠管理上は表に出てこないものの、健康問題が理由で生産性が低下している状態、間接的ではあっても健康関連のコストが生じている状態です。

なぜプレゼンティーイズムが注目されるのか

プレゼンティーイズムが注目されるようになった背景にはなにがあるのでしょうか。

健康経営は「全体最適」を目指す

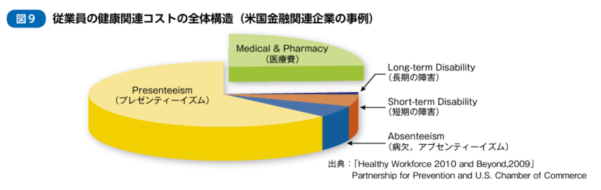

ここで、下の図1に着目してみましょう。

この図はミシガン大学の研究グループの研究成果に基づくもので、米国のある金融関連企業における従業員の健康関連コストの全体構造を示しています。*2

出所)厚生労働省「コラボヘルスガイドライン」p.20

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000171483.pdf

図中の「Medical & Pharmacy」が薬剤費を含む通常の医療費ですが、その割合は小さくないものの、最大の健康関連コスト要因ではありません。

医療費のほかにアブセンティーイズムや短期・長期の障害もありますが、これらの割合もそれほど大きくありません。

最大の構成項目はプレゼンティーイズムです。

つまり、狭義の医療費は企業・組織の従業員に関する健康関連コストの重要な部分を占めてはいるものの、総コストの一部に過ぎないのです。

こうした状況で、医療費だけを取り上げて適正化を図ろうとするのは、企業・組織にとって「部分最適」の追求ではあっても、必ずしも経営上の「全体最適」にはつながらない可能性があります。

したがって、健康関連コストを考える際には、医療費だけでなくプレゼンティーイズムも含めた健康関連コスト全体の問題を考えていく必要があるのです。

これが健康経営の発想であり、欧米の経済界ではこうした認識が広がりつつあります。

ポイントは従業員の健康と生産性の同時マネジメント

健康経営の内容を端的に示す英語として、“Health and Productivity Management”(健康および生産性のマネジメント)という表現があります。

「企業や組織で働く従業員の健康と生産性の両方を同時にマネジメントしていこう」という発想です。

先ほどの図1について見れば、全体のパイを縮小し、「全体最適」の追求を目指した経営ということになります。

つまり、従来のコスト管理、コスト削減的な「医療費適正化」の発想から脱却して、人を企業・組織における貴重な資産と考え、従業員の健康の維持・増進を「人的な資本」に対する積極的な「投資」と捉えていく考え方です。

そして、こうした投資を適切に実施すれば、健康関連コスト全体が効率的、効果的に縮小されていき、プラスの収益を生む可能性が高いと考えられています。

健康経営オフィスとプレゼンティーイズム

プレゼンティーイズムを解消する方法を、オフィス環境にフォーカスしてみていきましょう。

健康経営オフィスの目的

オフィスは従業員が日々、多くの時間を過ごす場所です。

したがって、オフィスでの働き方が従業員の健康に及ぼす影響は少なくありません。*1

企業がオフィス環境を整備して健康的な働き方を促進させることができれば、大きな投資効果を期待することができます。

こうした考え方から、経済産業省は「健康を保持・増進する行動を誘発することで、働く人の心身の調和と活力の向上を図り、ひとりひとりがパフォーマンスを最大限に発揮できる場」を「健康経営オフィス」と名づけ、その整備を推進しています。

健康経営オフィスの目的は、単に疾病予防に貢献するだけでなく、従業員や企業をよりいきいきと活気あふれる状態へ導くことです。

健康オフィスの効果モデル

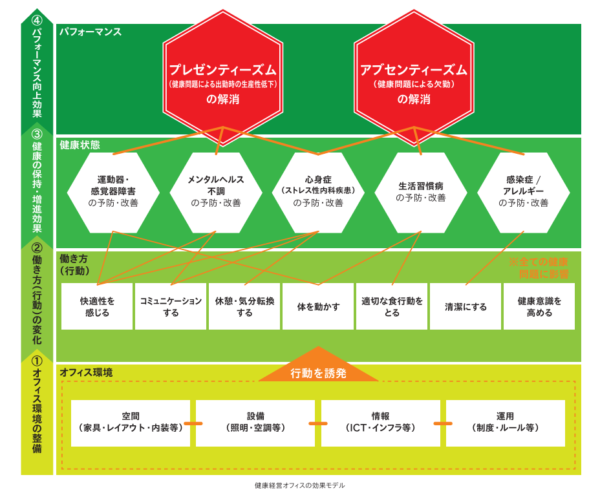

経済産業省が行った「健康経営に貢献するオフィス環境の調査事業」では、2万名以上(所属企業200社以上)のビジネスパーソンの働き方と健康問題に関する調査を実施しました。

そしてそれらのデータから、働き方が心身の健康状態や活力、仕事のパフォーマンスとどのように結びつくのかを分析し、その結果を効果モデルとしてまとめました。

それが以下の図2です。

出所)経済産業省「健康経営オフィスレポート」p.7

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkokeieioffice_report.pdf

この図では、左側の項目が下から上に向かう矢印になっています。

まずオフィス環境を整備し健康保持につながる行動を誘発すれば、健康状態によい影響を与え、最終的にはプレゼンティーイズムの解消に結びつくことが、調査の結果から明らかになったのです。

プレゼンティーイズムを解消するオフィスとは

プレゼンティーイズムを解消するオフィスとはどのようなものでしょうか。

プレゼンティーイズムに関連する健康状態と働き方

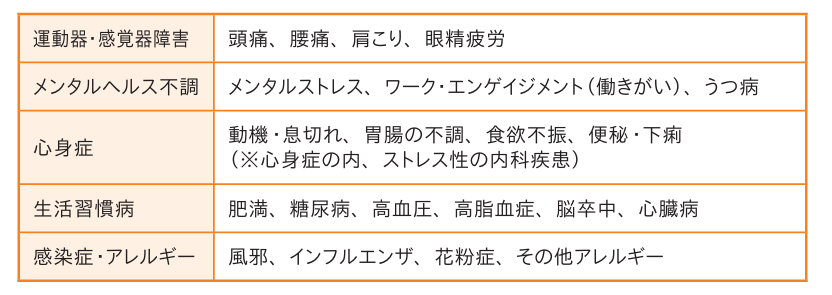

図2でも見たように、プレゼンティーイズムは以下のような健康状態と関連しています。*1

表1 プレゼンティーイズムに関連する健康状態と症状

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkokeieioffice_report.pdf

次に、こうした健康状態と結びついている働き方(行動)は、「快適性を感じる」「コミュニケーションする」「休息・気分転換する」「体を動かす」「健康意識を高める」です。

このような働き方を誘発するオフィス環境について具体的にみていきましょう。

快適性を感じるオフィス

快適性を感じるオフィスは、「運動器・感覚器障害」「メンタルヘルス不調」「心身症」の予防・改善が期待できます。

具体的な行動には以下のようなものがあります。

- 姿勢を正す

- 触感を快適と感じる

- 空気質を快適と感じる

- 光を快適と感じる

- 音を快適と感じる

- 香りを快適と感じる

- パーソナルスペースを快適と感じる

出所)ウチダシステムズ「デザイン実績」

https://office.uchida-systems.co.jp/case/case32/

コミュニケーションできるオフィス

コミュニケ―ションできるオフィスは、「メンタルヘルス不調」「心身症」の予防・改善が期待できます。

具体的な行動として、以下が挙げられます。

- 気軽に話す

- 挨拶する

- 笑う

- 感謝する

- 感謝される

- 同僚の業務内容、会社の目標などを知る

- 共同で作業をする

出所)ウチダシステムズ「デザイン実績」

https://office.uchida-systems.co.jp/case/case75/

休憩・気分転換できるオフィス

休憩・気分転換できるオフィスは、「運動器・感覚器障害」「メンタルヘルス不調」「心身症」の予防・改善が期待できます。

具体的な行動には以下のようなものがあります。

- 飲食する

- 雑談する

- 新聞を読む

- インターネットをみる

- 音楽を聴く

- 整理整頓をする

- 遊ぶ

- 仮眠する、安静にする

- 昼休みをしっかりとる

- ひとりになる

- マッサージを受ける

出所)ウチダシステムズ「デザイン実績」

https://office.uchida-systems.co.jp/case/case57/

体を動かすことができるオフィス

体を動かすことができるオフィスは、「運動器・感覚器障害」の予防・改善が期待できます。

具体的な行動としては、以下が挙げられます。

- 座位行動を減らす

- 歩く

- 階段を利用する

- ストレッチや体操を行う

- 健康器具を利用する(バランスボールなど)

出所)ウチダシステムズ「デザイン実績」

https://office.uchida-systems.co.jp/case/case58/

健康意識を高めるオフィス

最後に、健康意識を高めるオフィスはすべての健康問題に影響を与えます。

具体的な行動としては、以下が挙げられます。

- 健康情報を閲覧する

- 自分の健康状態をチェックする

出所)経済産業省「健康経営オフィスレポート」p.14

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkokeieioffice_report.pdf

プレゼンティーイズムの評価指標

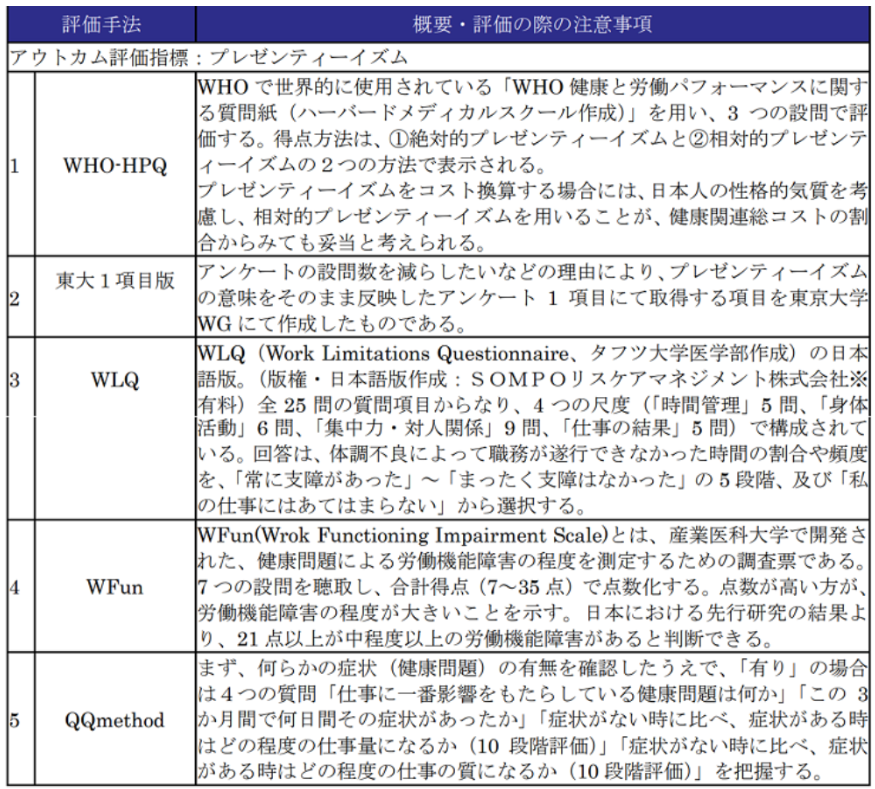

以上のようなオフィス整備によってどの程度の効果が上がったのかを評価する際には、以下のような評価手法が活用できます。*3

表2 プレゼンティーイズムのアウトカム評価指標

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf

おわりに

プレゼンティーイズムは、従業員の心身の健康と企業の生産性の両方に悪影響を及ぼします。

オフィス環境の整備は、従業員のウェルビーイングを高め、プレゼンティーイズムを抑制する有効な手段です。

そうした観点でオフィスを見直してみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人

資料一覧

*1 出所)経済産業省「健康経営オフィスレポート」pp.2-3, 4-7, 11, 14

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkokeieioffice_report.pdf

*2 出所)厚生労働省「コラボヘルスガイドライン」p.20, 21

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-Soumuka/0000171483.pdf

*3 出所)経済産業省「企業の『健康経営』ガイドブック」pp.26-27

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf

組織力の強化や組織文化が根付くオフィス作りをお考えなら、ウチダシステムズにご相談ください。

企画コンサルティングから設計、構築、運用までトータルな製品・サービス・システムをご提供しています。お客様の課題に寄り添った提案が得意です。