今回は人気Webライター、マダムユキさんに『地方オフィスの限界と企業移転の現実』をテーマに特別寄稿して頂いたコラムの掲載です。

先日、夕方のローカルニュースで「商店街の空き店舗活用」の特集が放送されていた。

そこで紹介されていたのは、シャッター商店街の空き店舗をリノベーションして、無人ホテルにするという取り組みだった。

空き店舗を活用した宿泊施設のオープンは、近ごろ全国的に流行しているようで、同様の取り組みがしばしばニュースになっている。

番組内で取材を受けていたホテルのオーナーは、次のように話していた。

「この商店街は、僕の地元なんです。僕が子供の頃には人が溢れていて、『都会だなぁ』と感じたものでした。それが、今はほとんど人通りがなくなってしまって…。

この街に賑わいを取り戻すために、空き店舗をホテルとして活用することを考えました。商店街に眠っている空き店舗は、宝の山だと考えています」

なるほど。希望が持てそうな話だ。

けれど、商店街で働いたことのある私はこう思った。

「いやいやいやいや、そんな訳ないだろう」

と。

シャッター商店街の老朽化した空き店舗は、眠れる宝ではなく地雷である。宝の山どころか、素人が足を踏み入れてはいけない地雷原なのだ。

なぜなら、その多くが昭和後期から平成初期に建てられている商店街の建物は、真面目に改修しようとすれば、新築を建てるよりも高くつく。しかも、直しても直しても新たな不具合が見つかるため、手に負えない。

いっそ日本の歴史と文化が感じられるような木造の古民家ならば、お金がかかってもリノベーションする価値があるだろう。

けれど、商店街の物件はそうじゃない。歴史的な価値を感じられるほどの古さもなければ、趣きもない。そもそもが長期間使用することを考えていない安普請なのである。

商店街には、通りに面した建物の表面だけを綺麗に見せているところが多い一方で、裏に回ればプレハブ作りの掘立小屋のような建物が少なくない。中には「建てた当時は立派だった」3階〜5階建てのビルもあったりするが、そうした鉄筋コンクリート造りの建物は、今ではむしろプレハブ小屋より怖いことになっている。

階段の角度が急で、エレベーターはきしむような音が鳴り、いつ閉じ込められるかとヒヤヒヤする。壁や天井がひび割れているのは、屋上の防水工事を怠ってきたためだ。

数十年という長い年月の間に塗装と防水加工が剥がれた屋上からは、雨水が染み込んで鉄骨を錆びつかせている。そして、錆びてふくらんだ鉄骨が、内側から建物全体にゆっくりヒビを入れていく。

人の出入りがなくなった空きビルが廃墟化するのは当たり前のことだけれど、テナントが入っていてさえ、そんな風に荒廃が目立つ建物が多いのだ。

私が勤めていた商店街組合の事務所もまた、手を入れられず、放置されたままのビルに入居していた。

入居者(店子)が居るにも関わらず、そのようにビルが荒んでしまうのは、オーナーがメンテナンスに無関心だからだ。

今や商店街の土地と建物を持っているのは、商店主ではない。かつて街で商売をしていた店主たちの子や孫か、不動産の投資家たちがほとんどなのだ。彼らは誰もこの街に住んでおらず、したがって街並みにも店構えにも関心がない。

組合の事務所が入居していたビルもまた、コロナ禍の間に元の持ち主から不動産投資家に1,500万円で売却されていた。

なぜこんなにボロボロのビルを買ってしまったのか不思議に思ったけれど、新しいオーナーは「繁華街の一角にある物件が、この値段で買えるのは安い」と思ったそうだ。

「築45年とはいえ、建物はまだ十分使える状態だし、4つある部屋のうち2つは埋まっていて、月々の家賃収入は20万円弱。利回りは悪くない。

1階の路面店は、20年以上も前から若者に人気の洋服屋が入っているし、2階は商店街組合の事務所が30年も前から入居している。どちらも手堅いテナントであり、出ていくことはないだろう。コロナ禍が明けて、空いている残りの部屋も埋まれば、利回りはもっと良くなるはず」と踏んだらしい。

「チッチッチッチ」

と、話を聞きながら指を振りたくなった。これだから、商店街の事情を知らない、よそ者は哀れなのだ。

このあたりの物件は、どれもこれも購入した後に重大な不具合が見つかり、多額の修繕費用が必要になる建物ばかり。投資費用は購入価格だけでは済まない。

事務所が入居していたビルもその例に漏れず、新オーナーも500万円近い修繕費用を支払う羽目になっていた。

真面目に街を観察していれば、1階の洋服屋がいつ潰れてもおかしくないことにだって、気がついたはずなのだ。

商店街の衰退は今に始まった事ではないけれど、コロナ禍で激減した買い物客は、コロナが収束しても戻っていない。

商店街沿いの小売店はどこも、売上の減少に頭を痛めていた。

そして、苦しいのは商店街組合も同じだった。

抗いようのない時代の流れとして、商店街組合という組織は全国的に弱体化が進み、組合員の減少や役員のなり手不足を理由に、解散するところが増えている。

つまり、1階の洋服屋も組合の事務所も、もはや退去まで秒読み段階だったのである。いざ出ていってしまったら、オーナーの家賃収入はゼロになり、残るのは傷み果てた物件だけ。

今後は家賃を大幅に下げなければ、次の入居者は決まらないだろう。

期待していた利回りが得られないなら、土地も建物も売却すればいいと思うかもしれない。けれど、希望通りの価格では売れない。

実際に、強気の値段で売りに出されている商店街のビルや空き地は、なかなか買い手がつかないままだ。

そりゃ、そうだろう。住むこともできず、まともな利益も見込めない崩れかけの物件に、大金を注ぎ込む物好きなんてそうそう居るはずがないのだから。

何だかまるで、ババしか入っていないババ抜きみたいだ。商店街に並んでいる土地建物は、どれもがもれなくババなのである。

地元民はそれを分かっているから、手を出さない。ババの押し付け先は、そうした事情を知らず、繁華街の一等地だと勘違いしてくれるよそ者たちだ。

私が組合を退職する昨年末、1階の洋服屋は閉店が決まった。

さらに、この街の古株であった組合の役員も、店舗と本社を商店街から郊外へ移すと連絡をしてきた。

道路が拡張されて再開発が進む郊外に、広い駐車場を備えた店舗と事務所を新しく建てたそうだ。

「俺はこの街を本当に大切に思ってるんだよ。自分の原点はここにあるから。だけど、近頃この街は飲食店と空き店舗が増えて、ゴキブリだらけになっているだろう? うちの社員には女性が多いし、みんな嫌がっていてねぇ…。ただでさえ人手不足なのに、オフィス環境の悪さを理由に辞められたら、うちも困るし…」

そう申し訳なさそうに話す役員の顔を、私は白けた気持ちで見ていた。

慣れ親しんだ街を出ていくと決めたなら、後ろを振り向かずに出ていけばいいじゃないか。どうしてわざわざ「好きだけど別れよう」みたいな、謎の理屈と言い訳を並べるのだろうか。

「もうこの街では商売が成り立たないし、今どきは従業員に駐車場を用意できなければ、求人に応募もない。ここにいたら未来がないから、まだ体力のある今のうちに出ていくことにした」

と、ハッキリ言ったところで、反発する人は居やしない。もう企業がオフィスを構えるのに相応しい街じゃないってことくらい、誰の目にも明らかなのだから。

移転前の店舗と事務所だったビルは、中を片付けた後に売りに出されるらしい。

果たして、ババの押し付け先は首尾よく現れるだろうか。

この記事を書いた人

マダムユキ

note作家 & ライター

https://note.com/flat9_yuki

※本稿は筆者の主観的判断及び現場観察に基づく主張であり、すべての読者に対して普遍的な真実を保証するものではありません。

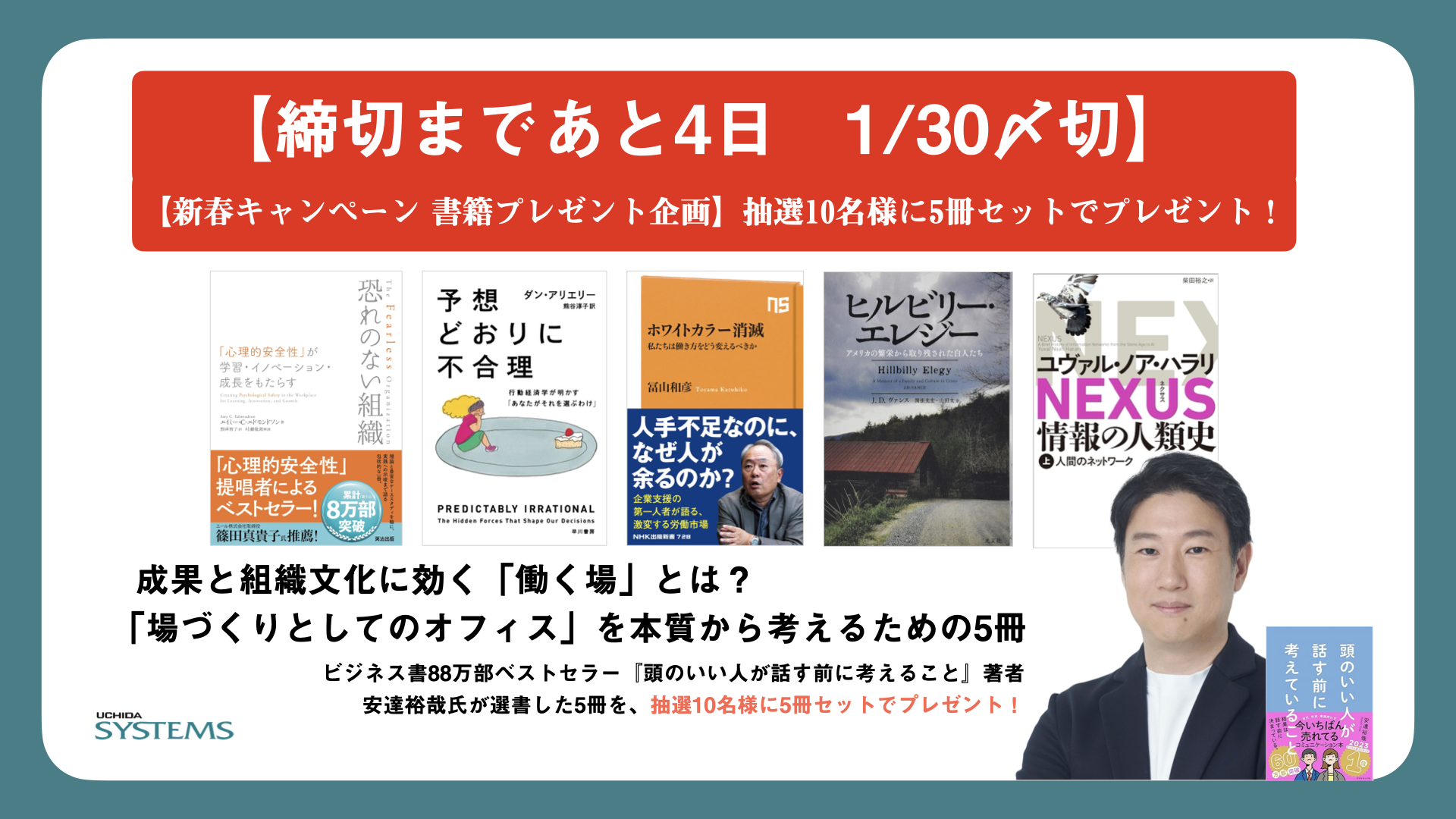

組織力の強化や組織文化が根付くオフィス作りをお考えなら、ウチダシステムズにご相談ください。

企画コンサルティングから設計、構築、運用までトータルな製品・サービス・システムをご提供しています。お客様の課題に寄り添った提案が得意です。